Indianer ist die Sammelbezeichnung für die Ureinwohner Amerikas, also die Menschen, die den Kontinent bereits vor der 1492 einsetzenden Kolonisierung durch Europäer besiedelt hatten. Nicht eingeschlossen sind dabei die Inuit und andere Völker der arktischen Gebiete sowie der amerikanischen Pazifikinseln. Die Vorfahren der Indianer sind in urgeschichtlicher Zeit von Asien und möglicherweise auch von anderen Kontinenten nach Amerika gelangt und haben dort eine Vielzahl von Kulturen und Sprachen entwickelt. Indianer ist eine Fremdbezeichnung durch die Kolonialisten, eine entsprechende Selbstbezeichnung der extrem unterschiedlichen weit über zweitausend Gruppen existiert nicht. Allerdings gibt es übergreifende Begriffe in Kanada, in den USA sowie im ehemals spanischen und im portugiesischen Teil Amerikas.

Die Vorfahren der heutigen Indianer gelten als die ersten menschlichen Bewohner Amerikas, während die Inuit erst rund zehn Jahrtausende später fassbar werden. Sie entwickelten zunächst die mitgebrachten Jäger- und Sammlerkulturen fort, lebten bald überwiegend von Landsäugetieren wie Bisons, Karibus oder Guanacos, aber auch von Nandus. Sie befuhren aber auch bereits vor dem 10. Jahrtausend v. Chr. den Pazifik entlang der Küste.0 Der Gebrauch von Keramik, verschiedene Formen des Ackerbaus, wie etwa der vor 4000 v. Chr. einsetzende Anbau von Kürbissen, und abgestufte Sesshaftigkeit sowie sehr früher Fernhandel kennzeichneten die Kulturen im Norden des Kontinents, während im Süden regional Bewässerungswirtschaft zu höheren Erträgen und vor 3000 v. Chr. zu städtischen Kulturen führte, die nach Norden bis an den Mississippi und in den Süden Kanadas ausstrahlten. Daneben existierten weiterhin Wildbeuterkulturen, die die Landschaft allerdings in viel größerem Ausmaß nutzten und veränderten, als lange angenommen.

Innerhalb weniger Jahrzehnte vernichteten vor allem Spanier die Großreiche Mittel- und Südamerikas. Noch zerstörerischer wirkten sich die von Europäern mitgebrachten Krankheiten aus, die, oftmals ohne direkten Kontakt mit den Eindringlingen, ganze Regionen entvölkerten. In Nordamerika gerieten die Indianer ab 1600 nach und nach in die Minderheit, da ihre Zahl rapide abnahm, während die der Weißen zunahm. Dieser Prozess dauerte bis in das 19. und frühe 20. Jahrhundert an, und kehrt sich an manchen Orten derzeit um. Nur in einigen Gebieten besonders hoher Bevölkerungsdichte, wie in Bolivien und im Süden Mexikos befinden sich Indianer in der Mehrheit. Die meisten Staaten versuchten durch gezielte Assimilationspolitik - vor allem durch Einweisung der Kinder in Internate und durch Versuche, die Indianer zu Bauern zu machen - die als minderwertig betrachteten Kulturen und Sprachen auszulöschen, und lösten damit die Politik von Verdrängung, Absonderung in Reservaten, Zwangsumsiedlung und Segregation partiell ab, ohne sie ganz aufzugeben. Heute stellt für ihre Kulturen, die oftmals stark an ihre natürliche Umgebung gebunden sind, vor allem die Politik der Entwicklung und Industrialisierung sowie der Ausbeutung von Bodenschätzen eine Gefahr dar, gegen die sich die Betroffenen zur Wehr setzen. Die Traumatisierungsfolgen sind lange unterschätzt oder ignoriert worden, seit Ende des 20. Jahrhunderts haben sich Kirchen und inzwischen einige Regierungen für Misshandlungen und Kulturvernichtung entschuldigt, in Bolivien regiert eine von einem Indio geführte Partei. Zudem bieten ihnen inzwischen Ausbildung und Bildung sowie die Beherrschung der Kolonialistensprachen Partizipationsmöglichkeiten und die Fertigkeiten, vertragliche und politische Rechte auch durchzusetzen.

Begriff

Die Bezeichnung „Indianer“ geht auf das spanische Wort indio zurück, einen Neologismus aus der Kolonialzeit. Christoph Kolumbus glaubte 1492, in Indien gelandet zu sein, als er die Insel Hispaniola und damit den amerikanischen Kontinent erreichte. Mit „Indien“ bezeichneten die europäischen Seefahrer Ostasien, das sie über den westlichen Seeweg zu erreichen suchten, nicht nur den indischen Subkontinent. Obwohl endgültig Amerigo Vespucci den Irrtum Columbus' 1502 aufklärte, wurde die Bezeichnung der „Indianer“ beibehalten. Konkurrierende Begriffe wie „Amerikaner“ (etwa im Codex canadiensis), die teils wieder verschwanden, vor allem aber „Wilde“ und „Heiden“ waren von Anfang an in Gebrauch, um eine Abgrenzung in Form einer Nichtzugehörigkeit zu „Zivilisation“ und Christentum zu schaffen.

Als koloniale Fremdbezeichnung wird der Begriff von vielen Mitgliedern der damit angesprochenen Gesellschaften abgelehnt, manchmal das Recht zu solcherlei Kategorisierung insgesamt. Für die Betroffenen bestand bis zum Eintreffen der Europäer kein Anlass, einen übergreifenden Sammelbegriff für die Bevölkerung des Kontinents zu bilden. Selbst die Bezeichnung der Mitglieder der jeweiligen Gemeinschaft war häufig gleichbedeutend mit „Mensch“, wobei auch hier Fremdbezeichnungen durch die Nachbargruppen existierten, die von den Kolonialmächten oftmals übernommen wurden. Hinzu kommen klangliche Vereinfachungen der für Europäer ungewohnten Namen, manche wurden mit willkürlichen Namen bezeichnet oder unterlagen erneuten Irrtümern, wie die „Flachköpfe“.

Im Spanischen gibt es den im Deutschen erkennbaren Unterschied zwischen „Inder“ und „Indianer“ nicht; beide Kategorien werden mit dem Wort indio bezeichnet. Um Missverständnisse zu vermeiden, hat sich vom Französischen amérindien ausgehend der Neologismus amerindio verbreitet. Andersherum werden in einigen lateinamerikanischen Ländern (wie etwa Mexiko) die „echten“ Inder nicht als indios, sondern als hindú („Hindu“) bezeichnet, obwohl dies ursprünglich nur ihre Religionszugehörigkeit bezeichnete. Im allgemeinen Sprachgebrauch herrscht in Lateinamerika jedoch indígenas oder pueblos indígenas (indigene Völker) vor.

Dieses Ringen um die Bezeichnungen hat seinen Grund in der Begriffsgeschichte und den Konnotationen, die die Begriffe tragen. Daher wird sowohl Indian im englischsprachigen Nordamerika, als auch Indio im spanischsprachigen häufig als abwertend empfunden. Ähnliches gilt im französischen und im portugiesischen Sprachraum.

Im Englischen wurde zur Differenzierung der Begriff Red Indians geprägt, der im Deutschen ebenfalls als „Indianer“ zu übersetzen ist, aber, ebenso wie die deutsche Bezeichnung „Rothaut“, wegen der rassistischen Konnotationen in die Kritik geriet. Ähnliches gilt für Bezeichnungen wie „Halbblut“ (Half-breed), die auf Vorstellungen von „Blutreinheit“ (Blood purity, Limpieza de sangre) zurückgehen und Menschen entsprechend der Herkunft der Vorfahren bzw. der angeblichen „Unvermischtheit des Blutes“ kategorisieren und gesellschaftliche Rollen zuwiesen (so entstanden Begriffe wie Mestize, Mulatte, Castizo, Lobo bzw. Zambo und weitere, immer kompliziertere Abstammungsverhältnisse).

Im brasilianischen Portugiesisch versteht man unter „Indio“ allgemein einen „Ureinwohner“ (eigentlich indígeno oder nativo); die Brasilianer unterscheiden folglich zwischen indios latinamericanos (lateinamerikanischen), indios africanos (afrikanischen) und indios australianos (australischen Ureinwohnern).

Im Gegensatz zum Begriff „Indianer“ schließen Begriffe wie „amerikanische Ureinwohner“ (Native Americans, americanos nativos), „Urvölker Amerikas“ (original peoples of America, pueblos originarios de América) oder „indigene amerikanische Bevölkerungen“ (indigenous American peoples, pueblos indígenas de América) auch die Inuit, Unangan und Yupik in Alaska und der nordkanadischen Arktis ein. Diese trafen jedoch wesentlich später als die Indianer in Amerika ein und unterscheiden sich genetisch und kulturell von den früheren Einwanderern. Letzteres gilt auch für die Ureinwohner Hawaiis, Amerikanisch-Samoas und der Osterinsel. Sie alle werden daher nicht unter dem Begriff „Indianer“ gefasst, ebenso wenig wie Mestizen, Métis oder Zambos, also Nachfahren aus Verbindungen zwischen Europäern bzw. Afrikanern und Indianern.

„Indianer“ kann im Deutschen zudem ausschließlich die indianischen Ureinwohner Nordamerikas meinen, um sie von den dann als „Indios“ bezeichneten in Süd- und Mittelamerika zu unterscheiden.

Die Völker Amerikas sahen sich vor dem 19. Jahrhundert nie als einheitliche Großgruppe. Übergreifende Bezeichnungen bestanden für alle Abstufungen zwischen Wohn- und Hausgruppen über sprachlich-kulturelle Gruppen bis hin zu dauerhaften Bündnissystemen. Angesichts der Kolonialisierung gewannen die Ethnien Nordamerikas ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, wobei dies begrifflich durch Vermeidung von Missverständnissen unter prinzipieller Beibehaltung des Indianerbegriffs geschehen kann, wie bei dem in den USA verbreiteten Begriff American Indian (Indianer). Das verbindende Wohngebiet betonen Bezeichnungen wie Native Americans (amerikanische Ureinwohner, genauer: eingeborene Amerikaner) oder indigenous peoples of the Americas. Offenbar haben die Ureinwohner den Kontinent nur sehr selten als Einheit aufgefasst, wie etwa die Kuna in Panama und Kolumbien, die den Kontinent als Abya Yala, (Kontinent des Lebens) bezeichneten. Gail Tremblay hält die gemeinsame Erfahrung mit der Kolonialherrschaft, den versuchten Genozid, die Assimilationsversuche und den Schmerz des Verlusts für das Verbindende.1

In Kanada wird überwiegend der vieldeutigere Begriff First Nations bzw. Premières Nations, also „Erste Nationen“ gebraucht. Definitionsabweichungen ergeben sich allerdings aus dem Umstand, dass das Indianergesetz von 1876, das immer noch Gültigkeit besitzt und daher viele Traditionen des kolonialen Indianerbegriffs fortführt, zwischen Status Indians (das sind registrierte Angehörige der staatlich anerkannten First Nations, die bestimmte Rechte haben), Non-Status Indians (die diese Rechte nicht haben, weil sie nicht registriert sind) und Treaty Indians unterscheidet. Letztere unterliegen den Bestimmungen der Einzelverträge mit einer großen Zahl von Stämmen. Aufgrund dieser Legaldefinitionen verlieren beispielsweise „gemischte“ Paare ihren Anspruch auf die Rechte der Ureinwohner, ggf. sogar ihre formale Anerkennung als „Indianer“. Selbst Angehörige der First Nations gelten darum heute oftmals formalrechtlich nicht als Indians. Auf lange Sicht kann das zum Verschwinden der „staatlich anerkannten“ Indianer und damit zur Bedeutungslosigkeit der ihnen von Gesetzes wegen zuerkannten Rechte führen.

Viele früher als Bands (Sippen, Stämme) bezeichneten Gruppen haben diesen Namensbestandteil mittlerweile durch den Ausdruck First Nation ersetzt, manche durch den Bestandteil Tribe (Stamm, Stammesgruppe); manche haben jedoch die alten Bezeichnungen beibehalten. Insgesamt zeigt sich die Tendenz, den Begriff „Tribe“ als eine Art Oberbegriff zu verwenden. Die Entwicklung ist jedoch noch im Fluss und dürfte erst durch Änderungen am Indian Act oder die Schaffung einer neuen gesetzlichen Grundlage eine endgültige Richtung finden.

Durch die Übersetzung ins Deutsche wird dieses sprachliche und terminologische Wirrwarr von Selbst- und Fremdbezeichnungen, von Abgrenzungsbedürfnissen und Zuweisung sozialer Rollen, von Rassismus und kultureller Selbstbestimmung noch weiter verkompliziert, zumal allgemeine Begriffe wie Ethnie oder Gruppe die Probleme der Fremdbeschreibung, der Homogenisierung nicht zusammengehörender Gruppen und der Verniedlichung nicht zufriedenstellend lösen können.

Bevölkerung und Reservate

Die indianische Bevölkerung Amerikas ist sehr ungleichmäßig verteilt, wobei mehrere tausend Reservate bestehen. Dabei leben die meisten Indios in Mittel- und Südamerika nicht in Reservaten.

Während in Kanada 2006 knapp 700.000 Menschen (2,1 % der Bevölkerung) als Indianer galten, und 615 Stämme in rund 3000 Reservaten anerkannt waren, existierten in den USA 562 von der Bundesregierung anerkannte Stämme3 in knapp 250 Reservationen, die 0,97 % der Bevölkerung darstellten und rund 245 nicht anerkannte Stämme4. Innerhalb der Staaten lassen sich dabei gleichfalls Schwerpunkte erkennen. So lebt der überwiegende Teil der US-Indianer oder Native Americans in Kalifornien, Arizona, New Mexico und Oklahoma. Der überwiegende Teil von ihnen lebt heute außerhalb der Reservationen. Insgesamt leben in Nordamerika rund 3,5 bis 4 Millionen Indianer.

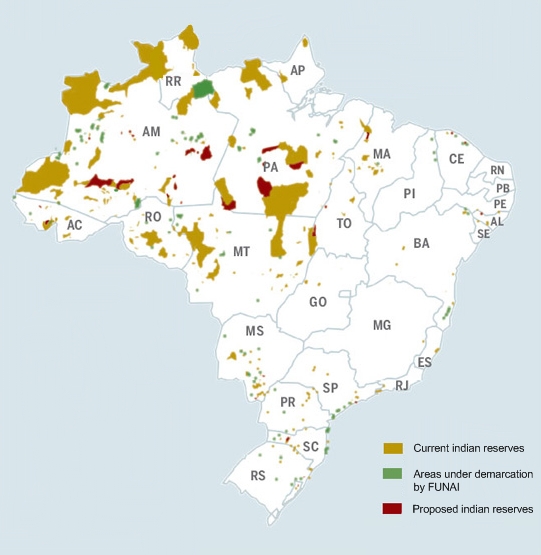

In Lateinamerika leben hingegen 65 bis 70 Millionen Indianer, davon etwa die Hälfte in Mexiko, ein weiteres Drittel in den Andenländern. Nur in Bolivien stellen sie die Spitze der Regierung. Die Abgrenzung zur übrigen Bevölkerung ist weniger scharf definiert, Reservate existieren vor allem in Brasilien, Kolumbien, Panama, Paraguay und Venezuela. In Brasilien unterscheidet man rund 230 ethnische Gruppen, rund die Hälfte lebt in städtischen Gebieten. Erst seit 1988 haben sie Anspruch auf ihr traditionelles Gebiet, so dass etwa 350 Reservate entstanden.4a

Allein in Mexiko wird die indigene Bevölkerung auf 30 % der über 100 Millionen Mexikaner geschätzt; wobei Mestizen weitere 60 % der Gesamtbevölkerung ausmachen.5 In Belize geht man von 10 % bzw. von 45 % aus. In Guatemala sind 59,4 % Mestizen (hier Ladinos genannt), 45 % der Bevölkerung gehören verschiedenen Maya-Gruppen an. Davon sind 9,1 % Quiché, 8,4 Cakchiquel, 7,9 Mam, 6,3 % Kekchí, weitere 8,6 % gehören anderen Maya-Gruppen an. Im Nachbarland Honduras liegt der Anteil der Indios bei 7 %, der der Mestizen bei 90, ähnlich wie in El Salvador, wo die Indianer jedoch nur noch 1 % der Bevölkerung stellen. In Nicaragua liegt der Anteil der Mestizen bei 69, der der Indios bei 5 %. In Costa Rica liegt der Anteil der Indios nur bei rund 1 %, in Panama bei 5 %. Die Karibik ist das Extrem, denn etwa auf Kuba leben praktisch keine Indianer mehr, ähnlich wie auf Jamaika. Auf Dominica leben 300 bis 500 Kariben in einem eigenen Reservat.

In Südamerika existieren gleichfalls Schwerpunkte. Während der Anteil der Indianer in Kolumbien bei nur 1 % liegt, liegt dort der Anteil der Mestizen bei 58 %, immerhin 3 % sind Nachkommen von Schwarzen und Indianern. In Guyana liegt der Anteil der Indios bei 9,1 %, in Suriname bei 2 %. Erheblich höher ist der Anteil in den Andenstaaten, wie in Ecuador, wo 25 % der Bevölkerung Indianer sind, in Peru 45, in Bolivien sogar 55 % - 30 % sind Quechua und 25 % Aymara.

Weiter im Süden, in Chile, liegt der Anteil der indianischen Bevölkerung nur noch bei knapp 5 %, die meisten sind Mapuche. In Argentinien liegt ihr Anteil bei unter 3 %, in Uruguay gibt es fast keine Indianer, in Paraguay liegt ihr Anteil bei rund 5 %, in Brasilien jedoch unter 1 %, wobei sie hier extrem verstreut leben.

In Nordamerika leben die Indianer oft in Reservaten, die in Kanada reserves, in den USA reservations genannt werden. In Kanada sind die Reservate infolge von Verträgen entstanden, die die Indianer mit der Regierung abschlossen. Kommissionen bestimmten nach Befragung der Indianer, aber ohne sie in die Entscheidung einzubeziehen, die Reservatsgrenzen. Innerhalb dieser Gebiete standen ihnen ihre traditionellen Rechte zu und sie zahlten für dort getätigte Umsätze keine Steuern. Rund die Hälfte der Indianer lebt heute in Städten.6

Die Indianerpolitik der Vereinigten Staaten war wankelmütig und wechselte mehrfach die Richtung. Alle Stämme wurden ab 1830 gezwungen, ihre Wohngebiete östlich des Mississippi zu verlassen, häufig wurden mehrere Stämme in einem Reservat zusammengefasst.7 Obwohl die ländlich lebenden Indianer vielfach in Armut leben, gelang manchen Stämmen eine ökonomische Erholung. Gemäß der Volkszählung im Jahr 2000 lebten etwa 85 % außerhalb von Reservationen, meist in Städten.

In Brasilien und in den angrenzenden Ländern existieren immer noch Gruppen, die nie Kontakt zu Weißen aufgenommen haben. Allein in Brasilien geht man von etwa 67 Gruppen aus.8 Dadurch versucht man sie inzwischen vor Krankheiten zu schützen, gegen die keine ausreichenden Abwehrkräfte bestehen.

Sprachen

Die Haltung der europäischen Kolonisatoren hinsichtlich der indigenen Sprachen8a reichte von Vernachlässigung bis zu gezielter Unterdrückung. Nur die Missionsorden begannen früh, die Sprachen zu lernen und entsprechende Schulen einzurichten.9 Das galt zunächst für Peru, wo eine Hochschule entstand, dann für zahlreiche Missionsgebiete zwischen Québec und Kalifornien im Norden, über die mexikanischen Ballungsräume bis zu den Grenzgebieten im Süden Chiles und entlang der portugiesischen Grenze (Brasilien). Gelegentlich verbreiteten sie dadurch Sprachen in Gebiete, in denen diese Sprache vorher nicht in Gebrauch war, wie etwa im Fall des Quechua. Neben den Sprachen mit Millionen von Sprechern, wie Aymara, Guaraní und Nahuatl lernten die Missionare nur wenige Sprachen, was ihr Überleben wiederum bestärkte. Viele kleinere Sprachen verschwanden, ihr Gebrauch wurde, wie etwa in Kanada und den USA bis in die 1960er Jahre unterdrückt.

Es gibt zahlreiche Versuche, die nordamerikanischen Sprachen, deren Gebrauch in der Schule strikt untersagt war, wieder zu beleben. Einige der größeren Sprachen, wie Cree (mit 60 bis 90.000 Sprechern) in Kanada10 oder Navajo im Südwesten der USA (mit rund 150.000 Sprechern) sind nicht gefährdet, andere kurz vor dem Aussterben. In Kanada sind noch mindestens 74 Sprachen in Gebrauch.

In Mexiko und den südlichen Nachbarländern dominieren die Maya-Sprachen. Mexiko erkennt 62 nationale Indiosprachen an, wobei 2005 mehr als 6 Millionen über 5 Jahre alte Bewohner eine dieser Sprachen als Muttersprache bezeichneten.11 Weiter im Nordwesten und im Südwesten der USA dominieren die uto-aztekischen Sprachen.

In der Karibik wurden die Sprachen der Kariben und der Arawak gesprochen, zu deren Vertretern etwa die Taíno zählten.

Anders sieht es in Südamerika aus. Schätzungen zufolge waren dort vor Kolumbus rund 1500 Sprachen verbreitet, davon existieren heute noch etwa 350. Dabei sind die amerikanischen Sprachfamilien, die bis in die 70er Jahre als Konsens galten, heute umstritten.12 Die Zahl der Sprecher ist erheblich höher, zugleich konzentriert sich deren überwiegende Zahl auf wenige Sprachen. Diese wiederum wurden von Missionaren erlernt und gefördert. So überlebten zahlreiche Sprachen, zu denen inzwischen Materialien über das Internet verfügbar sind.13

Während im östlichen Tiefland Südamerikas Tupí-Sprachen vorherrschen, deren größten Zweig die Tupí-Guaraní-Sprachen darstellen, dominieren im Andenraum Quechua-Sprachen, deren sich bereits die Inkas bedienten. Neben ihnen bestehen große Sprachgruppen, wie die Aru-Sprachen, zu denen etwa das Aymara gehört, die indigene Sprache mit den meisten Sprechern in Südamerika (ca. 2,2 Millionen). In Argentinien sprechen rund eine Viertelmillion Menschen eine der beiden araukanischen Sprachen.

Jüngere Sprachen, wie das Chinook Wawa an der Pazifikküste, entstanden, weil der extensive Handel eine einfache Verständigungssprache erforderte. Hinzu kamen Sprachen, wie das Michif, das aus indianischen und europäischen Sprachen bei der Entstehung eines Mischvolks entstand. Die Sprache der Métis, das besagte Michif, hat seine Ursprünge im Cree und im Französischen, das ebenfalls von ihnen gesprochene Bungee hat hingegen schottisch-gälische und Cree-Wurzeln.

Kulturareale

Die Völker Amerikas unterschieden sich vor der Unterwerfung durch die europäischen Einwanderer stark voneinander. Einige waren Jäger und Sammler, andere lebten vom Fischfang oder betrieben Landwirtschaft. Einige lebten in kleinen Gruppen, andere hatten hoch entwickelte Staatsgebilde mit komplexen Verwaltungsstrukturen aufgebaut, dazu Städte mit bis zu 200.000 Einwohnern.

Obwohl Amerika von weit verzweigten Handelsnetzen überzogen war, erwiesen sich die großen Wüsten Nordmexikos und die Urwälder Mittelamerikas, sowie die extrem unterschiedlichen Ökosysteme der Anden und der sich ostwärts anschließenden Tiefebenen, schließlich der Rocky Mountains, als erhebliche Barrieren für den Austausch innerhalb der westlichen Hemisphäre.

In Nordamerika werden die Kulturen üblicherweise (nach Alfred Kroeber) in zehn Kulturareale eingeteilt. Sie unterscheiden sich durch extrem unterschiedliche Landschaften, die den Bewohnern verschiedene kulturelle Anpassungen abforderten, wobei das nördlichste Areal, die Arktis, nicht als indianisches Gebiet gilt. Ähnlich lässt sich Lateinamerika in vier bzw. zehn Kulturareale aufteilen.14 Die jeweiligen Kulturareale kategorisieren die kulturellen Gruppen entsprechend ihrer traditionellen Lebensweisen, die bis heute nachwirken und partiell wieder belebt werden.

Subarktis

Die Subarktis, das nördlichste indianische Kulturareal, umfasst den überwiegenden Teil Kanadas, genauer von Zentralalaska bis zum Sankt-Lorenz-Strom. Hier leben zahlreiche Gruppen der Nord-Athapasken, deren nördlichste Gruppe die Gwich'in sind, und Nord-Algonkin, von denen die Anishinabe und Cree die größten Gruppen darstellen.

Die frühesten menschlichen Spuren finden sich im Nordwesten des Gebiets und reichen, je nach Region zwischen 9.000 und mehr als 12.000 Jahre zurück. Karibu, Bison, Hirsch und Elch wurden traditionell gejagt, dazu kamen Fischfang und das Sammeln von Waldprodukten. Landbau war in den im Winter sehr kalten Gebieten nicht möglich, unterschiedliche Formen des Nomadismus waren die einzig mögliche Lebensform. Kleine Gruppen brauchten ausgedehnte Schweifgebiete, viele folgten den riesigen Tierherden.

Die Indianer lebten daher eher in mobilen Stangenzelten oder in Wigwams. Wie in den arktischen Gebieten glaubte man an Tiergeister, mit denen Schamanen in Kontakt treten konnten. Hinzu kam die allgegenwärtig vorgestellte Macht des Manitu, die auch weiter im Süden vorherrschte.

Nordwestküste

→ siehe auch: Ureinwohner Alaskas, Geschichte Washingtons

Sehr viel kleinräumiger ist die zerklüftete Nordwestküste zwischen Alaska und Nordkalifornien, doch bot gerade diese Küstenlage sehr früh weitläufige Handelsmöglichkeiten. Fischfang, vor allem von Lachs, bildete die Lebensgrundlage und den rituellen Kern der Kulturen, einige Gruppen, wie die Nuu-chah-nulth, jagten auch Wale. Die Gesellschaft war in Adel, einfaches Volk und Sklaven gegliedert, Kern der Organisation waren Haus, Klan und Moiety. Monumentale Totempfähle und eine strenge Ritualisierung der Lebensvollzüge waren kennzeichnend. Dabei stand der Potlatch, der die interne Ordnung sichtbar machte und durch großzügiges Verschenken für einen sozialen Ausgleich und Erhöhung des Ansehens sorgte, im Mittelpunkt.

Die ersten Menschen erreichten British Columbia spätestens im 11. Jahrtausend v. Chr., Alaska bereits mehrere Jahrtausende früher. Einige Kulturen, wie die der Haida lassen sich möglicherweise bis in das 8. Jahrtausend an ein und demselben Ort belegen, nämlich auf den Queen-Charlotte-Inseln. Auch die Kulturen der Tlingit und Tsimshian, der Nuu-chah-nulth, Kwakwaka'wakw und Küsten-Salish reichen mehrere Jahrtausende zurück. Im 2. Jahrtausend v. Chr. entstanden Ansätze zu Sesshaftigkeit, Garten- und Landbau. An einigen Stellen entstanden parkartige Kulturlandschaften. Die Dörfer bestanden spätestens seit 500 v. Chr. zunehmend aus Lang- oder Plankenhäusern.

Kalifornien

Noch kleinräumiger und vielfältiger ist Kalifornien, dessen Naturraum zwischen den Wüsten des Südens und den riesigen Bäumen des Nordens liegt. Zu diesem Areal gehören auch Teile Nevadas und Utahs. Zahlreiche kleine Gruppen lebten in Plankenhäusern, die von denen des Nordens abwichen, oder kuppelförmigen Hütten aus Gras, Rinden- und Binsenmatten.

Bereits vor 8000 v. Chr.15 jagten kleine Gruppen Wild, Bergschafe und Vögel sowie Fisch. Hinzu kamen Eicheln und Wildgräser. Bodenbau und Korbflechterei wurden von einigen Gruppen weit entwickelt.

An der Küste jagte man von Booten aus Seelöwen und andere Meeressäuger. Seetüchtige Gefährte müssen bereits um 9000 bis 10000 v. Chr. bestanden haben, denn Spuren menschlicher Aufenthalte fanden sich auf den vorgelagerten Kanalinseln.16 Ein weiträumiges Handelssystem, das sich des Zahlungsmittels Muscheln bediente, sorgte für Ressourcenaustausch.

Plateau

Das Plateau bezeichnet das riesige Gebiet zwischen dem Küstengebirge und den Rocky Mountains, das von ausgesprochen geringen Niederschlägen geprägt ist. Dennoch erlauben zahlreiche Flüsse und Seen, allen voran Columbia, Fraser und Snake River, ausgedehnten Lachsfang. Hier spielten Wurzeln, Beeren und Jagdwild eine erheblich größere Rolle als an der Küste. Mit dem Einzug des Pferdes beteiligten sie sich verstärkt an der Bisonjagd auch jenseits der Rocky Mountains. Zahlreiche Gruppen der Binnen-Salish, Kutenai und Sahaptin teilten sich das riesige Areal, von denen die Nlaka'pamux, Flathead, Coeur d'Alene und Nez Percé eine kleine Auswahl darstellen.

Die Behausungen reichten von Erdhäusern über Plankenhäuser bis zu Tipis, die mit Weidenmatten, Rinde oder Fellen bedeckt wurden. Wie die Küstenbewohner lebten die meist kleinen Verbände in Gebieten, in denen sie in jährlichen Zyklen Sammel- und Jagdstellen oder spirituell bedeutende Orte aufsuchten. Die ältesten Funde in Ost-Washington stammen aus dem Chester Mores Reservoir (6500 v. bis 1300 n. Chr.). Einer der ältesten Funde im Plateau-Areal ist die Buhl-Frau, die um 8700 v. Chr. lebte. Am bekanntesten wurde jedoch der Kennewick-Mann, dessen Überreste am Columbia gefunden wurden, weil er genetisch nicht den heutigen Indianern zuzuordnen ist.

Großes Becken

Das sich südlich anschließende, abflusslose Große Becken im Binnenland bewohnten Ute, Paiute und Shoshone. Die Täler sind oft trocken, doch mit zunehmender Höhe dominiert der Wald. Vegetabilien lieferten hier einen größeren Teil der Nahrung als weiter im Norden. Auch hier lebte man in kuppelförmigen Hütten, die mit Gras bedeckt wurden, bzw. in Tipis.

Erste Jäger finden sich hier bereits mit der Folsom-Kultur des 10. Jahrtausends v. Chr., etwa am Walker Lake in Nevada.17 Dies hängt mit dem eiszeitlichen Lake Lahontan zusammen, der in der heute ausgesprochen trockenen Region eine reichhaltige Flora und Fauna begünstigte. Eine radikale Umwandlung der Gesellschaften bewirkte zunächst die zunehmende Wasserarmut, dann die Pferdezucht, die Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzte. Sie gestattete zahlreichen Gruppen ein stärker nomadisches Leben mit größeren Schweifgebieten.

Nordosten

Laub- und Mischwälder prägen das Nordöstliche Waldland, wo die größte Gruppe die Irokesen darstellten. Hier bestand ausgeprägter Ackerbau mit teilweiser Sesshaftigkeit. Mais, Bohnen und Kürbisse herrschten vor. Hinzu kam im Westen Wildreis. Als Behausungen dienten überwiegend Langhäuser in denen etwa 20-200 Menschen lebten, und die Dörfer mit Palisadenzäunen bildeten.

Die frühesten Bewohner (9. Jahrtausend v. Chr.) gehörten der Folsom-Kultur an. Um 7500 v. Chr. erreichten Gruppen der Archaischen Kulturen das Gebiet um die Großen Seen. Die eigentliche Waldland-Periode beginnt um 1000 v. Chr. und ist durch Tonwaren gekennzeichnet, die hier erstmals auftauchten. Seit etwa 900 lässt sich eine Kontinuität der Irokesen nachweisen, die saisonalen Wanderungen folgten und in Großdörfern lebten.

Bereits um 7000 v. Chr. gestatteten steigende Temperaturen einen wachsenden Beitrag von Nüssen und Wildgräsern zur Ernährung. Von mexikanischen Gruppen übernahm man bis in den Norden des Areals den Kürbisanbau, daneben wurden im Südwesten des Areals Sonnenblumen und Amarant geerntet. Eine kühle Phase ab 1000 v. Chr. reduzierte den Landbau im Atlantikbereich, während weiter im Westen die Kultur der frühen Moundbuilders, die Hopewell-Kultur, entstand (ca. 300 v. - 500 n. Chr.), die in kleinerem Umfang Maisanbau betrieb, ansonsten von Sammelwirtschaft und Jagd lebte. Die Mississippi-Kultur (ab ca. 700) betrieb hingegen intensiven Maisanbau und brachte als größte Stadt Cahokia hervor, deren Einwohnerzahl auf bis zu 20.000 geschätzt wird. Dort befindet sich die höchste Pyramide Nordamerikas.

Erst um 1200 erreichte der Nordosten wieder die Bevölkerungszahlen, die die Region bereits um 3000 v. Chr. erreicht hatte. An der Atlantikküste sank die Bevölkerungszahl etwa ab 1000.

Südosten

Das Gebiet zwischen den Appalachen und den Everglades, das sich westwärts bis Texas erstreckt, wurde hauptsächlich von Bodenbauern und Jägern bewohnt. Im Sommer lebten sie in rechteckigen Sommerhäusern, im Winter in festeren Rundhäusern. Bei den so genannten Fünf zivilisierten Stämmen handelt es sich um fest gefügte Gruppen mit hoch entwickelter Handwerkskunst und entsprechenden Gesellschaftssystemen. Totemismus und partiell Dualismus waren kennzeichnend, und auch hier existierten Moietys. Führer waren sakrale Häuptlinge, die zugleich als Priester im Rahmen einer monotheistischen Religion fungierten. Der Glaube an Naturgeister war stark verdrängt.

Im späten Archaikum (vor 3000 v. Chr.) lassen sich Bewohner nachweisen, die Nahrungspflanzen anbauten, Tonwaren lassen sich ab etwa 2000 v. Chr. fassen. Vor 1400 v. Chr. entstand in der Nähe der heutigen Stadt Vicksburg in Mississippi, eine Stadt, die Poverty Point genannt wird. Hier entstanden, ähnlich wie in Meso- und Südamerika in der Mississippi-Kultur, monumentale, pyramidenartige Bauwerke. Maisanbau bestand spätestens ab 500 v. Chr. Im Süden Floridas18 ließ sich die Caloosahatchee-Kultur (500 - 1750) nachweisen, doch wurde die Region gleichfalls erheblich früher besiedelt.

Im 18. Jahrhundert kam es zu Zuwanderungen verschiedener Gruppen nach Florida, die zusammen mit den verbliebenen Einwohnern die Seminolen bildeten. Weitere Gruppen im Südosten waren die Timucua und Apalachee.

Prärie und Plains

Dieses flächenmäßig größte Kulturareal war zugleich das am dünnsten besiedelte. Es reichte als Graslandschaft von Südkanada bis an den Golf von Mexiko und erstreckte sich zwischen den Rocky Mountains und dem Mississippi. Während der Osten von den Küstenkulturen beeinflusst war, was zur Übernahme einzelner kultureller Elemente bis hin zum Bodenbau führte, war der Westen erst durch das Pferd, das im 17. Jahrhundert aus spanischen Beständen auftauchte, für die Indianer dauerhaft bewohnbar. Ab etwa 850 entstanden am Missouri und anderen Flüssen der zentralen Plains Ackerbauer-Siedlungen.

Die nomadischen Jägergruppen lebten in Tipis, die schnell versetzt werden konnten, um den großen Bisonherden folgen zu können. Einige Stämme wie die Mandan bevorzugten allerdings Erdhütten und betrieben überwiegend Ackerbau. Eine kulturelle Besonderheit stellte der Sonnentanz dar. Die meisten Gruppen, die das Areal bewohnten, wie Cheyenne, Lakota, Dakota, Pawnee oder Kiowa waren erst spät hierher gekommen, vielfach von der Expansion der Irokesen und der Anishinabe süd- und westwärts verdrängt. Nach der Übernahme des Pferdes ab 1650 verdrängten die Comanche die bis dahin dominierenden Apachen aus den Plains. Diese waren wiederum seit dem 14. Jahrhundert aus dem Norden gekommen.

Südwesten

Der Südwesten – das Gebiet der US-Bundesstaaten Arizona, New Mexico und des südlichen Colorado sowie der mexikanischen Bundesstaaten Sonora und Chihuahua – ist eine Trockensteppe, in der halbnomadische Sammler und Jäger, dazu sesshafte Bodenbauern spätestens ab 9500 v. Chr. lebten. Sie bauten bei zunehmender Trockenheit vor 3000 v. Chr. Mais an, Zuwanderer aus dem Süden brachten ein Bewässerungssystem mit, das den Anbau von Mais, Bohnen und Kürbissen gestattete (Hohokam-Kultur, etwa 300 v. bis 1400 n. Chr.). Weiter im Norden des Areals entstand vor 700 n. Chr. die Anasazi-Kultur. Im Gegensatz zum Norden beherrschten die Angehörigen dieser Pueblo-Kultur, wie Hopi und Zuñi die Töpferei. Sie lebten in aus Adobe errichteten Großdörfern. Ende des 13. Jahrhunderts kam es zu Dürren, die die Anasazi zwangen, zahlreiche Dörfer aufzugeben. Hingegen wuchsen die Siedlungen am Rio Grande, die Ende des 16. Jahrhunderts von Spaniern unterworfen waren. 22 Pueblo-Städte existieren noch.

Wildbeutergruppen, die im 15. Jahrhundert von Norden her einwanderten, bewohnten einfache Windschirme oder Hogans, oder, wie die Apachen, Wickiups. Hier herrschte, im Gegensatz zu den Pueblo-Gruppen mit ihrem komplexen Zeremonialismus eine gewisse Ritualarmut vor. Auf sie gehen etwa die Navajo zurück.

Trotz der deutlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Kulturen lassen sich einige Elemente feststellen, die bei den meisten indianischen Ethnien ähnlich sind bzw. waren. Dazu gehören der weit verbreitete Glaube an Tiergeister und das visionäre Fasten sowie die hohe Bedeutung von Ritualen.

Mesoamerika

Mesoamerika, dessen Kulturen bis über die Großen Seen hinaus ausstrahlten, ist durch städtische Metropolen, sehr frühe Landwirtschaft und komplexe Hochkulturen gekennzeichnet. Sie entwickelten sich aus einer Sammler- und Jägerkultur, die bereits um 7000 v. Chr. den Anbau von Bohnen, Kürbis und Mais erprobte. Um 2000 v. Chr. bildeten sie, zusammen mit Amarant und verschiedenen Gemüsesorten die Nahrungsgrundlage.

Um 1400 v. Chr. errichteten die Olmeken Monumentalbauten. Ihre Handelsrouten reichten bis Monte Albán in Oaxaca und ins zentrale Hochland Mexikos. Um 400 v. Chr. begann ein Niedergang, gleichzeitig bestanden im zentralen Hochland Städte, deren größte Teotihuacán war, das sich über mehr als 20 km² erstreckte, und damit größer als Rom war. Im 8. Jahrhundert verschwanden viele Städte, Yucatán bildete nun das Zentrum städtischer Kulturen. Um 1000 war das Reich der Tolteken dominierend, das 1168 zusammenbrach. Mit dem Aufstieg des Aztekenreichs entstand ab 1433 ein eigener Staatstyp mit der Hauptstadt Tenochtitlán.

Daneben bestanden die Reiche der Mixteken und Zapoteken im Bundesstaat Oaxaca, der Tarasken oder Purépecha (in Michoacán), der Tlaxcalteken (in Tlaxcala), der Otomí in Hidalgo und der Totonaken in Veracruz. Darüber hinaus lebten hier weiterhin Maya, die etwa Mayapán (ca. 1000–1440) gründeten.

Nördliches Südamerika

Im 11. Jahrtausend v. Chr. lebten in diesem Raum Sammler und Jäger, möglicherweise erheblich früher. Ab etwa 3000 v. Chr. wurde Mais in Ecuador und Maniok in Venezuela angebaut, Keramik wurde bereits tausend Jahre früher entwickelt. Die Landschaft ist jedoch stark zerklüftet und die Siedlungskammern sind überwiegend klein. Um 500 v. Chr. entwickelte die Chibcha-Kultur die Kunst der Goldbearbeitung, die Landwirtschaft beruhte auf künstlicher Bewässerung.

In die Karibik und Mittelamerika wanderten kleine Gruppen wie die Mískito in Nicaragua, die Kuna in Panama ein, auf den Inseln erschienen die Arawak aus Venezuela und die Kariben. Diese Gruppen betrieben Bodenbearbeitung und Fischfang.

Zentral- und Süd-Anden

Dieses Kulturareal brachte einige der bedeutendsten Hochkulturen Altamerikas hervor. Fundorte wie Monte Verde zeigen, dass die Region möglicherweise seit mehr als 13.000 Jahren menschliche Bewohner aufweist. Bereits um 7000 v. Chr. wurden hier Bohnen und Chili angepflanzt, später Lamas domestiziert. Zahlreiche Produkte, wie Kartoffeln, Erdnüsse oder Baumwolle wurden systematisch angepflanzt und weisen bis heute eine große Vielfalt auf. An der Küste trug der Fischfang zum Lebensunterhalt bei.

Die älteste Metropole, Sechin, dürfte bereits vor 3200 v. Chr. ihren Anfang genommen haben. Sie weist monumentale Tempelanlagen, Bewässerungssysteme und Fernhandel mit der Küste und dem Amazonasgebiet auf. Nach 900 v. Chr. setzte sich Chavín de Huántar durch, möglicherweise Zentrum einer neuen Religion. Dieser Kultur folgten die Moche- und die Nazca-Kultur. Um 600 entstanden zwei neue Reiche in Peru, das der Huari im zentralen und das der Tiahuanaco im südlichen Gebirge, in der Nähe des Titicacasees. Nach 1000 errichteten die Chimú im Norden mit der Hauptstadt Chan Chan ein Reich, das vom ersten Großreich des Areals, das um Cuzco entstand, abgelöst wurde. Dieses Inkareich dehnte sich im 15. Jahrhundert südwärts über das gesamte Andengebiet aus und erschloss das Gebiet über ein ausgedehntes Wegenetz. Die Inka benutzten einen Abakus für Berechnungen und zeichneten Abgaben mit Hilfe geknoteter Schnüre auf.

Tropischer Regenwald

Der Regenwald ist keineswegs eine unberührte Landschaft, sondern ist, wie Forschungen seit den 50er Jahren zeigen konnten19, stark kulturell und nutzungsbedingt geprägt. Entlang der zahlreichen Flussläufe entstanden viele kleine Siedlungen, die von Fischfang und Jagd lebten - wenn auch nur Affen und Tapire größere Beutetiere sein konnten -, wo man zudem Maniok und weitere Kulturpflanzen anbaute. Halluzinogene Substanzen, die in den Religionen der Indianer eine erhebliche Rolle spielten, wurden hier gewonnen und getauscht. Das Klima erfordert keine ausgeprägte Kleidungskultur, jedoch wurde die Körperbemalung zu einer Kunst entwickelt.

Zu den bekannteren Gruppen gehören die Ye'kuana und die Yanomami an der Grenze zwischen Venezuela und Brasilien, die Munduruku, die Tupinambá, die Shipibo-Conibo oder die Kayapo am Rio Xingu, ebenso wie die ehemaligen "Kopfjäger", die Shuar Ecuadors und Perus. Im nördlichen Regenwald leben zudem Gruppen der Arawak und karibischer Sprachgruppen sowie die Pano in Peru, Westbrasilien und Bolivien, die Ge in Zentral-, Ost- und Süd-Brasilien oder die Tupí, die einst im gesamten Osten und Norden Brasiliens, aber auch im Westen vertreten waren. Ihre Sprache ist praktisch nur noch im Nheengatu am Rio Negro präsent.

Entsprechend den Lebensbedingungen herrschten mobile Bedachungen vor, die sich aus dem umgebenden Material leicht gewinnen ließen und vielfach nicht mitgenommen wurden.

Südliches Südamerika

Die Mapuche bauten Mais, Kartoffeln und Getreide an. Vor der spanischen Eroberung züchteten sie Lamas, danach zusätzlich Rinder, Schafe, Schweine und Hühner sowie Pferde. In der sich südlich anschließenden Pampa dominierte, da Landbau kaum möglich war, die Jagd auf Guanakos und Nandus, dazu kam Fischfang an der Küste.

In Feuerland bestand mindestens seit 7000 v. Chr. eine Sammler- und Jägerkultur. Nach der Einführung der Pferde durch die Spanier gingen die Tehuelche beritten auf die Guanako-Jagd, wurden also ähnlich nomadisiert, wie die nordamerikanischen Bewohner der Graslandschaften. Um Kap Hoorn lebten Selk'nam, Yámana und Kawesqar, die Robben und Seelöwen jagten. Diese nomadischen Gruppen lebten in mit Rinde oder Robbenfell bedeckten wigwamartigen Behausungen.

Geschichte

Indianische Kulturen vor 1500

Die Besiedlung Amerikas erfolgte in mehreren Einwanderungswellen, die mindestens 16.000 Jahre überspannen. In diesem Kontinuum ist die europäische Zuwanderung nur eine von vielen. Die Hauptroute der als Paläo-Indianer bezeichneten Gruppen führte von Sibirien über Beringia nach Alaska und von dort nach Süden. Der bisher älteste archäologische Fund (ca. 13.800 v. Chr.) stammt jedoch aus Chile, was die These unterstützen könnte, die Westküste sei zuerst besiedelt worden, und von dort aus seien die Indianer ostwärts gezogen. Die Diskussion über die frühesten Zuwanderer und die Wege, die sie innerhalb des Kontinents nahmen, ist in den letzten Jahrzehnten wieder stark in Fluss geraten, wobei auch asiatische und europäische Zuwanderer diskutiert werden. Die bislher umfangreichsten genetischen Analysen wurden auf der Grundlage von Daten 52 amerikanischer und 17 sibirischer Gruppen durchgeführt und 2012 publiziert: Sie können die Verteilung der amerikanischen Ureinwohner mit drei Wellen erklären, von denen die erste die mit Abstand bedeutendste war. Aus ihr gingen nahezu alle indianischen Völker hervor - am deutlichsten die Algonkin - und ihre Verteilung passt zu einem schnellen und direkten Vorstoß von Sibirien über Beringia südwärts durch den amerikanischen Kontinent. Ein genetischer Anteil von 10 % bei den Anishinabe fällt aus diesem Muster heraus und wird als Hinweis auf eine dritte Welle interpretiert, die später als die der Aleuten und Inuit einsetzte. Schließlich kann die erste Welle nur 57 % der genetischen Ausstattung der Bewohner der nordamerikanischen Arktis erklären, so dass hier die dritte Welle angenommen wird. Danach kam es nur noch zu einem geringfügigen Austausch von Genen, sieht man von den Chibcha am Isthmus von Panama ab, die sowohl Vorfahren aus Nordamerika als auch aus Südamerika aufweisen. Auch die Vorfahren von Inuit-Aleuten und den früher dort eingewanderten Gruppen weisen deutliche Vermischungsspuren auf. Inuit, Aleuten, Tschuktschen und Naukan lassen sich als Nachkommen von frühesten Amerikanern (First Americans) und einer asiatischen Linie auffassen, die in enger Beziehung zu den Han steht. Offenbar kam es zu Rückwanderungen von Amerika nach Asien, die sich bei den Naukan, die Yupik sprechen und mit den westgrönländischen Inuit verwandt sind, nachweisen lassen. Von dort gelangten genetische Spuren möglicherweise westwärts zu den Tschuktschen, oder aber durch direkten Kontakt.19a

Die frühen Siedler passten sich ihrer jeweils neuen Umwelt an und lebten weiterhin als nomadische Wildbeuter, als (Fischer, Jäger und Sammler), später als sesshafte Ackerbauern mit entsprechenden, in einigen Gebieten urbanen Kulturen erstaunlicher Ausmaße (Archaische Periode). Von Südamerika bis weit in den Norden züchteten sie gegen 7000 v. Chr. beginnend, Pflanzen wie Mais, Kürbis19b und Kartoffel sowie zahlreiche, später von den europäischen Bauern verdrängte Arten, und wandelten dabei die Landschaft in viel stärkerem Maße um, als man lange angenommen hat.

Die Viehzucht beschränkte sich auf wenige Arten, wie Lama und verwandte Kameloide (Alpaca und Vicuña), sowie das Hausmeerschweinchen im Reich der Inka, den Truthahn in Nord- und Mittelamerika, und den Hund. Als Lasttiere standen neben dem Lama der Inka nur noch Hunde für kleinere Lasten zur Verfügung, die man in Nordamerika in einfache dreieckige Schleppgeschirre, Travois genannt, einspannte. Außerdem waren ihre Haare das Ausgangsmaterial für Decken und Kleidung.

Das Rad als Fortbewegungsmittel war offenbar unbekannt, wiewohl Räder und sogar Zahnräder als Bauteile mechanischer Geräte verwendet wurden. Man ging in der Regel zu Fuß und transportierte seine Lasten selbst oder benutzte Wasserfahrzeuge wie das Kanu. Würdenträger in hierarchischen Gesellschaften Mittel- und Südamerikas wurden mitunter in Sänften getragen.

Nordamerika

In Alaska reichen die ältesten gesicherten Funde 12 bis 14.000 Jahre zurück. Als älteste Kultur galt lange Zeit die Clovis-Kultur, doch spätestens die Funde in den Paisley-Höhlen, die rund ein Jahrtausend vor den Clovis-Funden liegen, zeigten, dass die frühesten Bewohner nicht dieser Kultur angehörten. Die ältesten menschlichen Überreste lieferte die über 10.500 Jahre alte Buhl-Frau aus Idaho, sowie die Überreste aus der On Your Knees Cave auf der Prince-of-Wales-Insel in Alaska, die rund 9.800 Jahre alt sind. An diese frühe Phase, die durch den Kennewick-Mann, der genetisch nicht zu den amerikanischen Völkern passt, neu diskutiert werden musste, schloss sich die Archaische Periode an. An ihrem Ende zwischen 2000 und 1000 v. Chr. entwickelten sich der Gebrauch von Keramik, Ackerbau und verschiedene Formen abgestufter Sesshaftigkeit bis weit in den Norden. Die Jagdtechniken wurden durch Atlatl und später durch Pfeil und Bogen wesentlich verbessert. Während im Norden, wo Karibu- und Bisonherden die Ernährung sicherten, Jagdkulturen bestanden, spielte die Jagd im Süden eine immer geringere Rolle. Bevölkerungsverdichtungen traten in Nordamerika um die Großen Seen, an der pazifischen Küste um Vancouver Island, am Mississippi und an vielen Stellen der Atlantikküste sowie im Südwesten auf.

In Nordamerika existierten im Einzugsgebiet des Mississippi und des Ohio (Adena-Kultur, Mississippi-Kultur) komplexe Gemeinwesen (Templemound-Kulturen), die jedoch kurz vor Ankunft der ersten Europäer untergegangen sind. Sie strahlten bis weit in den Norden und Westen aus. Im Südwesten der USA entstanden Lehmbausiedlungen mit bis zu 500 Räumen, die so genannten Pueblos. Diese Kultur ging auf die Basketmaker zurück, die bereits Mais anbauten. Um die Großen Seen entwickelten sich Großdörfer mit Palisaden und dauerhafte Konföderationen. Diese Gruppen betrieben, ähnlich wie im Westen, Mais- und Kürbisanbau sowie einen ausgedehnten Fernhandel - etwa mit Kupfer und bestimmten Gesteinsarten, die für Jagdwaffen und Schmuck von Bedeutung waren -, der sich in British Columbia bis 8000 v. Chr. nachweisen lässt.

Älteste Spuren in Meso- und Südamerika

Sieht man von den vieldiskutierten Funden von Monte Verde ab, so sind wohl die Funde von Los Toldos20, in der argentinischen Provinz Santa Cruz, die ältesten in Südamerika.21 Sie reichen mindestens 12.000 Jahre zurück. Ähnlich den nordamerikanischen Fundplätzen, weisen die Überreste auf die Jagd von Großsäugern, in diesem Falle auf Riesenfaultiere und Pferde hin, dazu kamen Guanacos und Lamas. Ähnliches wurde in Chile gefunden, wie etwa in der Cueva del Milodón, wo sich, ähnlich wie in Nordamerika, ausgestorbene Beutetiere, wie Pferde nachweisen ließen. Die Casapedrense-Kultur (ca. 7000 bis 4000 v. Chr.) galt als Vorläuferkultur der Tehuelche, bzw. Patagonier, deren älteste Funde allerdings inzwischen auf 9400 bis 9200 v. Chr. datiert werden.22

Mesoamerikanische Kulturen

In den wasserarmen Regionen entwickelte sich schon früh eine Bewässerungswirtschaft, was wiederum höhere Bevölkerungsdichten und komplexere Organisationsformen zuließ. Ähnlich komplizierte Verfahren zur Süßwassergewinnung wie in den trockenen Gebieten Zentral- und Südmexikos waren in Yucatán vonnöten. Hier entstand ab etwa 3000 v. Chr. eine auf größeren Siedlungen basierende Kultur, die zur vorklassischen Epoche der Maya-Kulturen gerechnet wird. Einer der ältesten Mayaorte war Cuello in Belize, das auf etwa 2000 v. Chr. datiert wird.

Eine der wichtigsten Metropolen der Maya wurde neben Uxmal das zwischen dem 5. und dem 7. Jahrhundert erstmals aufblühende Chichén Itzá. Es entstand ein ganzes Netz miteinander verbundener Städte. Nach dem ungeklärten Zusammenbruch der Mayakultur im 10. Jahrhundert besiedelten (oder dominierten zumindest kulturell) Tolteken die Stadt. Bei den Maya übernahm nun Tulúm an der Küste eine Führungsrolle, möglicherweise ein Anzeichen, dass sich im 12. Jahrhundert der wirtschaftliche Schwerpunkt auf den Seehandel verlagerte.

Zwischen 100 und 600 n. Chr. war Teotihuacán das kulturelle, wirtschaftliche und Herrschaftszentrum Mesoamerikas. Seine Einwohnerzahl wird für die Zeit zwischen 450 und 650 auf bis zu 200.000 geschätzt. Die Stadt erstreckte sich über 20 km² Fläche. Allein die dortige Sonnenpyramide, die um 100 entstand, dehnt sich auf einer Grundfläche von 222 mal 225 Metern aus und ist rund 65 m hoch. Weitere Großbauten, wie die Ciudadela, eine Art geschlossener Herrschaftsbezirk, entstanden. Die wirtschaftliche Basis der Stadt war neben der Bewässerungslandwirtschaft ein ausgedehnter Obsidianhandel; er wurde wohl auf dem Platz vor der Ciudadela abgewickelt und reichte mindestens bis an die heutige Grenze zu den USA. Die Wurzeln der Stadt reichen bis 1500 v. Chr. zurück, um 750 war die Metropole allerdings verlassen. Das zurückbleibende Machtvakuum füllten im 10. Jahrhundert erst wieder die Tolteken.

Diese Tolteken wanderten ab dem 9. Jahrhundert in den Süden Mexikos ein und bildeten für zwei Jahrhunderte eine städtische Kultur, die allerdings von den stärker militärisch organisierten Chichimeken bedroht war, die gleichfalls aus dem Norden stammten.

Ende des 14. Jahrhunderts gelang es den Azteken, die sich selbst als Mexica bezeichneten, ein Großreich zu erobern, das sich mit tributpflichtigen Herrschaften umgab. Ihre Wurzeln reichen wohl ins 11. Jahrhundert zurück. Die Hauptstadt Tenochtitlán dürfte mehrere Zehntausend Einwohner, möglicherweise sogar 150.000 gehabt haben.

Kulturen in Südamerika

Die ältesten Steinwerkzeuge in Südamerika reichen bis etwa 10000 v. Chr. zurück, ähnlich wie die Höhlenmalereien bei Ayacucho in Peru und in den Lauricocha-Höhlen an der Quelle des Marañón. Der erste Anbau von Kürbissen und Bohnen und die Züchtung von Lamas wird auf vor 4000 v. Chr. datiert, der Kürbis taucht zu dieser Zeit aber auch schon weit im Norden, in Maine auf.

Die ältesten Keramiken fand man im ecuadorianischen Guayas-Becken. Sie werden der Valdivia-Kultur zugeordnet und auf das 4. vorchristliche Jahrtausend datiert. Keramik hat sich in Nordamerika nur in den Ballungsgebieten durchgesetzt, in anderen Gebieten setzten unterschiedlichste Techniken und Hindernisse seiner Verbreitung Grenzen. Die Valdivia-Kultur brachte bereits eine städtische Organisation mit Kulten, Riten und Opfergaben hervor.

Eine der ältesten Städte, Caral (nördlich von Lima), wurde 1996 entdeckt. Fünf Jahre später konnte die dortige Stufenpyramide auf 2627 v. Chr. datiert werden. Zur Stadt gehörten Häuser für mindestens 3.000 Bewohner. Tempelanlagen, künstliche Bewässerungssysteme und Fernhandel mit den Küstenbewohnern und denen des Amazonasgebiets deuten auf eine bereits weit entwickelte Hochkultur hin.

Noch älter ist Sechin, eine Stadt, deren Pyramide auf 3200 v. Chr. datiert werden konnte, und die seit 2003 ausgegraben wird.23

An der Küste Ecuadors bestand um 1600 v. Chr. die Machalilla-Kultur. Auf sie gehen die typischen Keramikgefäße mit Henkel zurück, die auch bei den Chavín, Mochica und Chimú überliefert sind. Die nachfolgende Chorrera-Kultur brachte um 1200 bis 500 v. Chr. Keramiken in Menschen- und Tiergestalt hervor. Die Häuser wurden um einen großen Platz gruppiert und auf künstlichen Aufschüttungen erbaut.

Die Kultur der Chavín (etwa 800 bis 300 v. Chr.) wies enge Beziehungen zu der der Olmeken auf, was der Gebrauch der Symbolhäufungen von Raubkatze, Vogel und Schlange nahelegt. Die zeitgenössische Paracas-Kultur in der Gegend um Lima war wegen ihres Totenkultes bekannt.

Im Hochland von Bogotá bestand die Herrera-Kultur (vor 4. Jahrhundert v. bis 2. Jahrhundert n. Chr.), an der Westseite der Anden die Calima-Kultur (4. Jahrhundert v. Chr. bis 2. Jahrhundert n. Chr.). Grabanlagen ab dem 4. Jahrhundert gehen auf die San Agustín-Kultur zurück, die bis zum 7. Jahrhundert die Landschaft stark veränderte.

Zwischen 300 v. Chr. und nach 600 n. Chr. bestand die Nazca-Kultur rund 500 km südlich von Lima, die Bewässerungskanäle baute. Ähnliche Bewässerungssysteme entwickelte die Mochica-Kultur im Wüstenstreifen an der Pazifikküste. Neben Edelmetallen wurde Kupfer verarbeitet, zudem gelang hier der einzige Nachweis von Eisenerzabbau in voreuropäischer Zeit. Allerdings wurde das Metall aus einer Hämatitmine, der Ingenio-Mine im Süden Perus, - geschätzte 3.719 metrische Tonnen Gesteins mussten die Nazca innerhalb der 1400 Jahre abbauen, in denen sie das Bergwerk im Süden Perus betrieben - zum Färben benutzt. Daneben dienten kleine Eisenobjekte Prestigezwecken einer schmalen Führungsschicht. Zu Werkzeugen wurde es in Amerika nicht verarbeitet.23c

Um den Titicacasee bestand ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. bis etwa 1000 n. Chr. die Tiahuanaco-Kultur. Ihre Spuren sind in Peru, Bolivien und im Norden Chiles nachweisbar. Etwa gleichzeitig entstand die Wari-Kultur (600 bis 1100), die sich nördlich entlang der Küste anschloss. Beide Kulturen wurden von Hauptstädten dominiert, die von erheblicher Ausdehnung waren. Die Wari umgaben ihre Hauptstadt mit Verteidigungsmauern, ihr Haupttempel Willkawayin ist erhalten.

Das erste Großreich entwickelten die Chimú in der Zeit von 1000 bis 1470 mit der Hauptstadt Chan Chan in der Gegend um das peruanische Trujillo. Sie dehnten ihr Reich etwa in die Lambayeque-Region aus und setzten 1375 der seit etwa 750 dort bestehenden Sican-Kultur ein Ende.

Ab etwa 1200 bis 1532 schufen die Inka ein Reich, das im 15. Jahrhundert seine größte Ausdehnung annahm. Neben Cusco, das zeitweise die Hauptstadt war, und Machu Picchu, ist Ollantaytambo zu nennen, wo sich die Grundanlage einer Inkastadt weitgehend erhalten hat.

Erheblich weniger erforscht ist die Geschichte der am Ostrand der Anden und in den Waldgebieten des Amazonas lebenden Gruppen. Zahlreiche Funde deuten jedoch auf erheblich ältere Kulturen hin (ca. 2450 v. Chr.), die möglicherweise noch vor denen des andinen Hochlandes entstanden sind. Wenig ist über die Chachapoya bekannt, die von etwa 800 bis 1600 am Ostrand der Anden lebten. Sie errichteten Felsengräber an steilen Klippen.

Zwischen 1000 v. Chr. und 500 v. Chr. wanderten die Arawak den Orinoco abwärts. Sie bauten Kanus und lebten von Fischfang, Jagd und dem Anbau von Mais, Bohnen, Süßkartoffel, Kürbis und Maniok. Hinzu kamen Erdnuss, Pfeffer, Ananas, Tabak und Baumwolle.

Kolonialgeschichte

Ab 1492 wurde der Doppelkontinent nach und nach von europäischen Staaten in Besitz genommen. Die verfolgten Kolonisierungs- und Besiedlungsformen unterschieden sich dabei deutlich voneinander und hatten gravierende Auswirkungen auf die dort angetroffenen Kulturen. Während im Norden ein Jahrhundert lang der Handel vorherrschte, und erst nach 1600 erste dauerhafte Kolonien an der Ostküste entstanden, eroberten Spanier binnen weniger Jahrzehnte die Großreiche Lateinamerikas.24 Während im spanischen Bereich mehr als drei Viertel der Indianer lebten, erhielten Portugal mit Brasilien und Frankreich und England mit dem Norden die dünner besiedelten Regionen.

Zusammenbruch der indianischen Bevölkerung

Kriege spielten eine Rolle, doch eingeschleppte Krankheiten, Umsiedlungen und massenhafte Zwangsarbeit dezimierten die Bevölkerung in einem ungleich höheren, jedoch kaum quantifizierbaren Ausmaß. Viele Gruppen verschwanden durch eingeschleppte Seuchen, ohne dass ein Europäer sie überhaupt zu Gesicht bekommen hatte.25

Um 1940 folgte man überwiegend dem Anthropologen Alfred Kroeber, der die Bevölkerung der westlichen Hemisphäre im Jahr 1492 auf lediglich acht Millionen und nördlich des Rio Grande auf eine Million Menschen schätzte. Diese Schätzungen wurden bereitwillig aufgegriffen, da sie die Vernichtung in ihrem Ausmaß verminderte und den politischen Mythos aufrecht erhielt, die Weißen hätten einen weitgehend menschenleeren Kontinent erobert - und damit ihren Besitz legitimierte. Seitdem wurden immer neue, extrem abweichende Schätzungen auf unterschiedlichster methodologischer Grundlage erstellt. Sie reichen von kaum mehr als 8 Millionen bis zu über 110 Millionen. Jüngere Schätzungen gehen von einem sehr groben Näherungswert von 50 Millionen Einwohnern aus, von denen etwa die Hälfte in Mesoamerika, ein Viertel im Inkareich lebte.

Wie stark die Diskussion in Bewegung geraten ist, zeigt die These, die später beobachteten riesigen Bisonherden seien Weidetiere der Indianer gewesen. Die Herdengröße stellte folglich kein natürliches Gleichgewicht dar, sondern beruhte auf in wenigen Generationen eingetretener Übervermehrung nach dem starken Rückgang der menschlichen Population. Das als eher vorsichtig bekannte Smithsonian Institute hat seine Schätzung für Nordamerika auf drei Millionen Menschen verdreifacht.

Die dichteste Bevölkerung existierte sicher in den Hochkulturen Lateinamerikas, wo dementsprechend die zahlenmäßig größten Bevölkerungsverluste zu verzeichnen waren. Hernán Cortés gelang es mit ca. 500 Soldaten26 und zahlreichen verbündeten Indianern, das Reich der Azteken zu vernichten, Pizarro das der Inkas. In der Karibik wurde die Bevölkerung innerhalb weniger Jahrzehnte fast völlig ausgelöscht, Hernan de Soto schleppte 1539 bis 1542 verheerende Krankheiten in das Gebiet zwischen Mississippi und Florida.

Die iberischen Staaten, die sich 1494 im Vertrag von Tordesillas über die Aufteilung der Welt und damit auch des Kontinents geeinigt hatten, entsandten zahlreiche Männer nach Übersee, die sich dort mit indianischen Frauen verbanden. Rasch wuchs die Zahl der Abkömmlinge, die man Mestizen nannte. Die herrschende Klasse bildeten dabei Spanier und Portugiesen, die untere Klasse Mestizen und Indianer.

In Amerika richteten vor allem Krankheiten wie Pocken, Masern und Grippe katastrophale Schäden an.27 Die Indianer verfügten über keinerlei Abwehrstoffe gegen diese für sie neuartigen Krankheiten. Zwar wurde die gezielte Verbreitung von Krankheiten in seltenen Fällen gefordert und mittels pockeninfizierter Decken womöglich versucht, doch waren die Risiken unabsehbar.28 In dem Moment, wo es möglich war, die eigene Bevölkerung zu impfen, förderten jedoch, wie 1862 im pazifischen Nordwesten, einige Politiker die Ausbreitung der tödlichen Epidemie oder nahmen sie in Kauf.

Weiter trugen in den britischen Kolonien in Nordamerika durch die Skalpproklamation von 1756, bis 1749 bereits in Halifax und bei den Franzosen, und in einigen US-Bundesstaaten wie Massachusetts (1744) die Skalpprämien zur Vernichtung bei. Die Proklamation von 1756 ist erst seit 2000 formal außer Kraft gesetzt worden. In Kalifornien wurden nach dem Goldrausch von 1849 innerhalb von nur zwei Jahrzehnten mehrere Tausend Indianer ermordet.

Trotz der nicht zu überschätzenden Wirkung der Epidemien und in einigen Gebieten der Sklavenjagd, sollte die der Kriege nicht unterschätzt werden. Die verlustreichsten Kriege im Osten dürften der Tarrantiner-Krieg (1607-1615), die beiden Powhatankriege (1608-14 und 1644-46), der Pequot- (1637), der König-Philip-Krieg (1675-76), die Franzosen- und Indianerkriege (1689-97, 1702-13, 1754-63) sowie die drei Seminolenkriege (1817 - 1818, 1835 - 1842 und 1855 - 1858) gewesen sein. Dazu kamen die Aufstände des Pontiac (1763-66) und des Tecumseh (ca. 1810-13). Die Franzosen standen von etwa 1640 bis 1701 in den Biberkriegen, dann in vier Kriegen mit den Natchez (1716-29), die Niederländer im Wappinger-Krieg und in den Esopuskriegen (1659-60 und 1663-64), die Spanier gegen die Azteken und Inkareiche, 1680 gegen die Pueblos und in zahlreichen weiteren Kämpfen. Im Westen der USA waren es vor allem die Aufstände des Cochise (1861-74), der Sioux (1862) und Lakota (1866-67), oder von Apachen unter Geronimo (bis 1886), die bekannt wurden, ebenso einzelne Schlachten, wie die am Little Bighorn oder das Massaker von Wounded Knee (1890).

Welchen Anteil wirtschaftliche Ausbeutung und desolate Sozialverhältnisse, Vernachlässigung, kriegerische Auseinandersetzungen, Epidemien, Sklavenjagd, „ethnische Säuberungen“ und Genozidversuche29 an dieser demographischen Katastrophe tatsächlich hatten - der Tiefpunkt wurde erst in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durchschritten - und in welchem Verhältnis sie zueinander standen, wird kaum genau geklärt werden können. Fest steht nur, dass zahlreiche Völker mitsamt ihrer Kultur und Sprache vernichtet worden sind - die, gemessen an der Zahl der Opfer, größte demographische und wohl auch kulturelle Katastrophe in der Geschichte der Menschheit.30

Staat, Feudalsystem, Kirche und Sklaverei als Faktoren der Kolonialisierung

Um die Frage der Behandlung der Indianer entspann sich ein umfassender Konflikt zwischen den Exponenten Bartolomé de Las Casas als „Generalverteidiger der Indios“ und Juan Ginés de Sepúlveda, den Missionsorden und dem Indienrat sowie den lokalen Feudalherren.31 Die Krone versuchte die Großen (Granden), die von Anfang an zur Verselbständigung ihrer Herrschaft neigten, durch ein Bündnis mit den Kleinadligen, den Hidalgos, und der Kirche unter Kontrolle zu halten. Die Verwaltung sollte von Sevilla aus erfolgen, niemand durfte ohne Genehmigung in die Kolonien. Zugleich sollten die Indios missioniert, seit 1503 in Encomiendas zusammengefasst und vor übermäßiger Gewalt geschützt werden (Gesetze von Burgos, 1512). Sie waren als Arbeitskräfte vorgesehen.

1512/13 legten die Leyes de Burgos fest, dass die Indios den Feudalherren zwar überantwortet - daher der Begriff Encomienda -, aber nicht als Sklaven gelten sollten. Sie konnten allerdings zur Arbeit gegen Entlohnung gezwungen werden. Durch das Indi(ani)sche Recht, das Derecho Indiano , versuchte Madrid gegen die brutale Drangsalierung der Indios und den rapiden Zusammenbruch der Bevölkerung durch das Encomiendasystem einen gewissen Schutz aufzubauen.

Durch das System der Mita waren die Provinzen schon im Inkareich gezwungen, reihum für eine bestimmte Zeit Arbeitskräfte für öffentliche Arbeiten zur Verfügung zu stellen. An dieses System knüpfte das Repartimiento ab 1549 an, wenn auch, wie etwa in Chile, das Encomiendasystem bis nach 1650 fortbestand. Das Repartimiento- oder „Zuteilungssystem“ diente vor allem der Bereitstellung von Kräften für die Feldarbeit und die lebensgefährliche Arbeit in Gold- und Silberminen (Potosí). Es wurde erst nach der Unabhängigkeit von Spanien abgelöst, stellte aber dennoch im Vergleich zur Encomienda eine Milderung dar.

Hingegen versorgten die so genannten Paulistas oder bandeirantes, Sklavenjäger aus São Paulo, den Sklavenmarkt mit Indianern. Dazu durchstreiften sie riesige, auch spanische Gebiete, und entvölkerten sie mit Unterstützung von Tupi-Armeen durch Menschenraub und Vertreibung. Erfolgreiche Bemühungen zum Schutz der Indios vor Sklavenjägern, wie im Jesuitenstaat von Paraguay, wo Indios, wie der Kazike Nicolás Neenguirú den Sklavenjägern erfolgreich Schlachten lieferten - waren die Ausnahme.

Missionare veranlassten die Indianer, oftmals unter Ausnutzung ihrer Schutzbemühungen gegen Ausbeutung und Tötung, ihre Glaubensüberzeugungen aufzugeben. Ihre kulturellen Eigenheiten wurden von den Missionaren als „unzivilisiert“ oder „widernatürlich“ diskreditiert.

In Südamerika hatten Ordensmissionare bereits im 16. Jahrhundert indianische Sprachen erlernt und schriftlich dokumentiert, um die Ureinwohner missionieren zu können. Sie trugen so indirekt zum Erhalt zahlreicher Sprachen bei. In Lima entstand eine entsprechende Hochschule. Die von Jesuiten im 17. Jahrhundert im La-Plata-Gebiet aufgebauten Missionen („Reduktionen“ genannt), in denen sie den Indios eine zwar von europäischen Wertmaßstäben geprägte und paternalistisch verstandene, aber doch eigenständige und in gewissem Sinne selbstbestimmte Entwicklung ermöglichen wollten, haben letztlich sogar dazu geführt, dass das Guaraní bis heute lebendig und in Paraguay als Amtssprache anerkannt ist.

Selbst dort, wo spanische Konquistadoren nicht hinkamen, lösten sie, von den Epidemien abgesehen, massive Veränderungen aus. Sie hatten Pferde eingeführt, von denen einige flohen und sich in den nordamerikanischen Great Plains verbreiteten. Sie bildeten die Grundlage des Ende des 18. Jahrhunderts weit verbreiteten Reiternomadismus. Die Pferde erleichterten die Jagd und den Transport ungemein und führten zu einem veränderten Kräfteverhältnis unter den Völkern, und damit zu weiträumigen Völkerwanderungen. Zudem erschlossen sich die Reitervölker bisher unbewohnbare Gebiete, und mit den zugerittenen Pferden ein neues Handelsobjekt.

Ganz andere Fernveränderungen lösten die nördlichen Kolonialmächte aus, indem sie Pelzhandel betrieben. Sie veränderten damit nicht nur die mit ihnen handelnden Gesellschaften, sondern wirkten darüber hinaus auf deren nahe und ferneren Nachbarn ein, sei es durch Handel mit Waffen und damit zusammenhängende Machtverschiebungen, sei es durch die Entwicklung von Handelsmonopolen der in der Nähe der Handelsstützpunkte (Forts) lagernden Stämme, sei es durch Auslösung von Völkerwanderungen.

Nachkoloniale Geschichte

Der Einschnitt, den die Befreiung von portugiesischer, spanischer und britischer Kolonialherrschaft in den Jahrzehnten um 1800 darstellte, bedeutete für die Indianer Nord- und Südamerikas eine Intensivierung der Binnenkolonisation und eine Zunahme der Einwanderung, vor allem in den USA, Kanada, Brasilien, Chile und Argentinien. Damit stand das von ihnen bewohnte Land viel stärker Verwertungsinteressen heimischer Eliten im Wege, die durch keine Zwischenmacht oder durch die Kolonialverwaltung mehr gebremst wurden.

In Nordamerika gerieten die Indianer schnell in die Minderheit, da ihre Zahl rapide abnahm, während die der Weißen zunahm. Einzelne Stämme und große Koalitionen, wie unter Pontiac und Tecumseh, wehrten sich vergeblich gegen das Vordringen, bis 1890 der letzte Widerstand gebrochen war.

Dabei versuchten die Staaten die Kosten der Besiedlung, d. h. den Aufbau einer Infrastruktur, etwa durch transkontinentale Eisenbahnbauten, Verwaltung und Verteidigung, Polizei und Gerichte auf verschiedenen Wegen zu bestreiten. In den USA eigneten sich die Siedler als unbearbeitet betrachtete Ländereien einfach an (Squatting) und zahlten dafür später geringe Summen, ein Verfahren, das in Kanada in geordnetere Bahnen gelenkt wurde (vgl. Wirtschaftsgeschichte Kanadas). Letztlich lief dies aber auch hier auf eine Inbesitznahme der überwiegenden Teile des Bodens durch Siedler aus ganz Europa, deren Zuwanderung gefördert wurde, hinaus.

In Südamerika wurden die kolonialen Landzuteilungen aufgelöst und gingen an Großgrundbesitzer, die sie überwiegend als Haziendas, bzw. als Fazendas (Brasilien) weiterführten. An diesem Großgrundbesitz entzünden sich bis heute zahlreiche Konflikte, denn sie überließen vielen Indios zwar kleine Parzellen für die Subsistenzwirtschaft, forderten aber dafür Dienste - eine Wiedereinführung feudaler Bewirtschaftungsformen mit Frondiensten.

Widerstand wurde mit Waffengewalt und Hunger gebrochen, die Indianer mussten in den USA sogar alles Land östlich des Mississippi verlassen (Indian Removal Act und Pfad der Tränen), in Kanada wurden Reservate meist im traditionellen Gebiet eingerichtet (reserves), ebenso wie in den USA (reservations). Dort wurden allerdings häufig mehrere Stämme, die kulturell oftmals weit entfernt standen, in eine Reservation gezwungen. Ende des 19. Jahrhunderts war dieser Prozess im Norden im Großen und Ganzen abgeschlossen, die Zahl der Indianer auf einen Bruchteil reduziert.

Während die Missionierung im Süden überwiegend im 16. und 17. Jahrhundert durch katholische Orden erfolgte, wurden viele Stämme im Norden erst im Laufe des 19. Jahrhunderts katholisch oder schlossen sich einer der protestantischen Konfessionen an, insbesondere der in Kanada zunächst dominierenden anglikanischen Kirche. Dies war jedoch nur der erste Schritt zur Assimilierung, die auf die Auslöschung der Kulturen hinauslaufen sollte, die von beiden nordamerikanischen Staaten als minderwertig betrachtet wurden. Mehrere Generationen lang fruchtete dies jedoch wenig, so dass man die Kinder mit dem Mittel der Schulpflicht weitgehend von den Erwachsenen absonderte, um sie in internatartigen Schulen (Residential Schools) zu unterrichten, wie sie in ganz Kanada bestanden. Dort wurde ihnen nicht nur jede traditionelle kulturelle Äußerung sondern vor allem der Gebrauch ihrer Sprache verboten. Gegen die rechtliche und ökonomische Marginalisierung mit Rechtsmitteln vorzugehen wurde ihnen darüber hinaus verboten. Traditionelle Rituale, wie Sonnentanz und Potlatch waren bis in die 50er Jahre verboten, die letzten dieser Schulen wurden erst in den frühen 1980er Jahren aufgelöst. Ähnlich war die Situation in den USA.

Der kommerzielle Fischfang und das Recht auf die Jagd wurden gleichfalls immer mehr erschwert. Besonders die Massenjagd der Amerikaner auf das Wild, wie das Abschlachten der Bisons im späten 19. Jahrhundert oder die Dezimierung der Karibuherden in den Jahrzehnten nach dem Bau des Alaska Highways, bedrohen die vertraglich zugesicherte Existenzweise zahlreicher Stämme. Darüber hinaus zerschnitt der Bau riesiger Staudämme die Wanderrouten der Herden und erschwerte damit die traditionelle Lebensweise der Indianer noch mehr. Auch machten die Staudämme die alljährlichen Wanderungen der Lachse zu ihren Laichgebieten unmöglich, so dass den küstennahen Stämmen ein zentraler Teil ihrer Lebensgrundlagen entzogen wurde. In Kanada machte es Viele zu Empfängern staatlicher Sozialleistungen. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts erlangten die Stämme zunehmend Mitspracherechte und begannen, Parks und Schutzgebiete mitzuverwalten. Allerdings ist die Situation regional sehr unterschiedlich.

In den USA führte diese Entwicklung zu einer massiven Landflucht und Verstädterung der Indianer, zugleich wurden die Reservate in Privatbesitz umgewandelt, den die verarmten Bewohner oftmals verkaufen mussten. In den 1930er Jahren erhielten die Stämme die Möglichkeit, sich selbst zu verwalten und Hoheitsrechte auszuüben, doch 1953 bis 1961 versuchte man, die zum Teil neu geschaffenen Stämme und die Reservate aufzulösen und die Indianer zur Abwanderung in die Städte zu veranlassen (Termination Policy). Alaska, das erst 1959 Bundesstaat wurde, nahm eine andere Entwicklung. Hier schuf der Alaska Native Claims Settlement Act ein System von Beteiligungen und Geldflüssen, wogegen die Ureinwohner ihre Reservate aufgaben, sieht man von Metlakatla auf Annette Island ab.

In Kanada beschreitet man den Weg der Privatisierung in jüngster Zeit gleichfalls, doch wehren sich viele Stämme dagegen. Viele Rechte sind in den letzten Jahrzehnten vor Gerichten erstritten worden, wozu Wiedergutmachungen und Beteiligungen an auf ihrem Land gemachten Erträgen - etwa durch Bodenschätze oder Staudämme -, sowie Entschädigungen für Misshandlungen in den Schulen gehören (s. Residential Schools (Kanada)). Dennoch lebt inzwischen jeder zweite Indianer in einer Stadt.

In Nordamerika dauerten die Kämpfe indianischer Völker gegen die Unterwerfung bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts an. In Südamerika begannen sie erheblich früher, wie etwa im Mixtón-Krieg (bis 1542) und dauerten bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Nach der Zerstörung der Großreiche drangen Spanier weit in den Norden vor und unterwarfen etwa die Pueblobevölkerung am Rio Grande. 1680 gelang diesen ein Aufstand, der bis 1692 andauerte. Der Widerstand der Maya gegen Landenteignung, Versklavung und Demütigung entzündete sich an der Hinrichtung mehrerer Mayaführer am 30. Juli 1847. Der als Kastenkrieg bekannte Aufstand - wobei Casta auch Rasse, Familie oder Stamm bedeuten kann - erfasste ganz Yucatán und dauerte bis 1901. Die letzten Cruzoob, wie sich die Aufständischen nannten, schlossen erst 1935 einen Friedensvertrag mit der Regierung, der ihnen bis heute die Selbstverwaltung ihrer Dörfer gestattet. Der Aufstand der Zapatistas, die sich auf Emiliano Zapata zurückführen, und der in der Provinz Chiapas 1994 begann, basiert ebenfalls auf dem Widerstand der Indios, bediente sich aber zeitweise westlicher Ideologien und der Guerillataktik.

In Bolivien, dem einzigen Land, in dem die Mehrheit aus Indios besteht, regiert seit der Wahl vom 18. Dezember 2005 ein indianischer Präsident. Evo Morales, der seit 2005 die absolute Mehrheit besitzt, ließ sich 2008 mit 67 % der Stimmen bestätigen. „Armut, mangelhafter Zugang zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie fehlende Integration in das formale Wirtschaftsleben“32 waren hier, genauso wie im benachbarten Peru, die Ursachen für den Widerstand der Indios - neben dem mangelnden Respekt vor ihrer Kultur. Dabei verbündet sich der verarmte, auch nichtindigene Landraum zunehmend gegen die zentralistische Hauptstadt Lima. Gut ausgebildete Indios, wie Alberto Pizango, der 1.350 Amazonasdörfer führt, vertreten, ähnlich wie in Nordamerika, ihre Ansprüche inzwischen vor Gerichtshöfen und auf der politischen Ebene.33 Im Juni 2009 kam es zu Kämpfen, bei denen bis zu 250 Indianer ums Leben kamen.34

Ganz anders ist die Situation in denjenigen Staaten Südamerikas, in denen die Indios zu einer kleinen Minderheit geworden sind, wie etwa in Brasilien. Die Landenteignung wird dort bis heute, wenn auch eher von Unternehmen auf der Suche nach Bodenschätzen und von Grundbesitzern, fortgesetzt, wie etwa gegen die im Norden Brasiliens lebenden Makuxi oder die Guarani im Süden.35 Die Regierung steuert dieser Entwicklung nur unzureichend entgegen, wie am 17. März 2009 der Oberste Gerichtshof feststellte. Er entschied, dass das Reservat Raposa/Serra do Sol im Bundesstaat Roraima den dortigen Ethnien gehört. Das Reservat nahe der Grenze zu Guyana war zwar 2005 durch Präsident da Silva den Indios zugesprochen worden, doch habe die Regierung nicht einmal eingegriffen, als es zu Kämpfen kam.

2007 war es um die Frage der Landrechte in Peru gleichfalls zu offenen Konflikten gekommen, und die Regierung hatte die Einschränkung der Landrechte der Indios zurücknehmen müssen.36 Seit 2002 kämpfen die Tremembé im brasilianischen Ceará gegen ein Tourismusprojekt um ihr 3.100 Hektar großes Reservat.37 Die Suruí, ein Stamm in der Provinz Rondônia, haben über ihren Häuptling Almir Suruí, Kontakt zu Google Earth Outreach aufgenommen. Der vor 40 Jahren noch 5.000 Menschen umfassende Stamm besteht nur noch aus 1.300 Mitgliedern; er will die Zerstörung des Regenwalds über Google Earth sichtbar machen und sein Gebiet überwachen.3839 Die größte Zwangsumsiedlung ist am Rio Madeira vorgesehen, wo GDF Suez, ein halbstaatlicher französischer Konzern, den Jirau-Staudamm bauen lässt.40 Ähnliches plant die Regierung Lula am Rio Xingu, wo sich inzwischen der Filmemacher James Cameron einmischt.41 Einen Teil der technischen Ausstattung liefern Voith Hydro, Siemens und Andritz.42 Dammbauprojekte bedrohen zugleich indianische Kulturen in Kanada, wie etwa in British Columbia, wie dies bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts Bauten in den westlichen USA taten. Sie verhinderten die Lachswanderungen und entzogen damit den davon abhängigen Stämmen die Lebensgrundlage.

Besonders ungünstig ist die Situation bei den weltweit rund 100 nicht-kontaktierten indigenen Gruppen, die von jedem Kontakt verschont werden sollen, weil sie ansonsten den ihnen unbekannten Krankheiten zum Opfer fallen würden. Solche Gruppen existieren in Brasilien, Peru und Ecuador, ebenso wie im Chaco-Gebiet von Paraguay, wo etwa die Ayoreo leben. Allein im Reservat von Vale do Javari an der peruanisch-brasilianischen Grenze leben sieben unkontaktierte Gruppen von unbekannter Größe.

Kultur

Erzählung, Literatur, Schrift

Außer einigen mittelamerikanischen Kulturen, die eine Bilderschrift besaßen, wie die Maya, die ein echtes Schriftsystem entwickelten, hinterließen die Kulturen der westlichen Hemisphäre wenige schriftliche Zeugnisse. Doch in den letzten Jahren mussten die ältesten Schriften in die Zeit um 900 v. Chr. zurückdatiert werden. Der so genannte Cascajal-Block aus dem frühen 1. Jahrtausend v. Chr. zeigt auf einer Fläche von 36 mal 21 cm 62 Zeichen. Er belegt, dass die Olmeken, möglicherweise als erste, ein Schriftsystem entwickelt haben.43

Unter den Prärieindianern existierten Chroniken, die graphische Symbole für wichtige Ereignisse verwendeten. Ohne mündlichen Kommentar waren diese Chroniken nicht verständlich. Die bedeutendste Bilderschrift ist die auf Baumrinde festgehaltene Stammessage der im Osten der USA lebenden Lenni Lenape, bekannt als Walam Olum. Die Überlieferung erfolgte daher größtenteils mündlich. Die mündliche Überlieferung war jedoch in der Lage Jahrhunderte und teilweise Jahrtausende zurückliegende Ereignisse zu bewahren.

Eine weitere Memoriertechnik ist die Errichtung von Erinnerungsmalen, wie etwa von Totempfählen, die an der Nordwestküste für bedeutende Verstorbene aufgestellt wurden.

Schon früh entwickelten Missionare Schriften, die die Laute der Indianersprachen angemessener wiedergeben sollten, als es die begrenzten Möglichkeiten der lateinischen und kyrillischen Zeichen ermöglichen. Hinzu kamen eigenständige Entwicklungen, wie das von Sequoyah ab 1809 entwickelte Cherokee-Alphabet. Heute besitzen zahlreiche Stämme, wie die Cree, eine eigene Schrift.

1828 bis 1834 konnte Gallegina Watie (Elias Boudinot), ein Cherokee, eine Zeitung herausgeben, den Cherokee Phoenix, der wöchentlich in Englisch und Cherokee erschien.

Nordamerika

Im Gegensatz zu den Erzählungen der mündlichen Kultur basiert die literarische Produktion ganz überwiegend auf den Kolonialsprachen, die paradoxerweise zu den hauptsächlichen innerindianischen Kommunikationsmedien geworden sind. Neben dem Hauptstrom der Literatur repräsentiert die native literature die literarische Tradition der 1200 bis (über) 1500 ethnischen Gruppen Nordamerikas.44 Sie ist trotz der Übersetzung (ins Englische und Französische) und der Schriftlichkeit stark in mündlichen Traditionen verwurzelt.

Die im 17. Jahrhundert einsetzende schriftliche Überlieferung durch Übersetzung ins Englische bzw. Französische wirkte jedoch durch christlich-moralische Vorbehalte und Missverständnisse verzerrend. Zudem sind zahlreiche Geschichten im Besitz von Abstammungslinien und dürfen nur in bestimmten rituellen Zusammenhängen erzählt werden. Der überwiegende Teil von ihnen ist weder öffentlich zugänglich noch übersetzt. Motive und Figuren sind nach wie vor Bestandteil der mündlichen und literarischen Werke.

Die selbstständige literarische Tradition reicht mindestens bis in das frühe 19. Jahrhundert zurück, wie etwa William Apes' The Experience of William Apes, a Native of the Forest von 1831 zeigt. Apes (1798–1839) war Pequot und zählt, wie George Copway, ein Anishinabe, und Chief Elias Johnson, ein Tuscarora, zu den frühen Beispielen amerikanischer Literatur. Diese Tradition lässt sich bis Joseph Brant verlängern, der Thayendanegea hieß (1742–1807) - er übersetzte den anglikanischen Katechismus sowie das Evangelium nach Markus in die Sprache der Mohawk. Einen weiteren Aufbruchsversuch stellt das isolierte Werk von Oliver La Farge, die Novelle Laughing Boy von 1929 dar, ebenso wie die Tochter eines Mohawk-Häuptlings Emily Pauline Johnson (1861–1913) mit Werken wie The Song My Paddle Sings, Flint and Feather oder The White Wampum, die auch in den USA und in Großbritannien publiziert wurden. Sie widmete Thayendanegea/Brant eine Ode to Brant und gilt als eine der Mitschöpferinnen einer kanadischen Literatur.

Der Kiowa N. Scott Momaday erhielt 1969 den Pulitzer-Preis für House Made of Dawn, Vine Deloria publizierte Custer Died For Your Sins. An Indian Manifesto. Den nationalen Rahmen sprengte schließlich Dee Browns Werk, das in Deutschland unter dem Titel Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses erschien, das 1970 als Bury my Heart at Wounded Knee publiziert wurde. Nun errangen Autoren wie Norval Morrisseau mit Legenden (Ojibwa Legends of My People, 1965), Dan George und Rita Joe mit poetischen (My Heart Soars, 1974 und Poems of Rita Joe, 1978), aber auch politischen Werken (Harold Carinal: The Rebirth of Canada's Indians, 1977) im Norden Anerkennung. Eine wesentliche Rolle spielte zudem die Rückgewinnung der kulturellen Autonomie nach den Verboten zentraler Traditionen, wie des Potlatch (George Clutesi: Potlatch, 1969). Insgesamt nahmen die Versuche, an die Überreste der eigenen Kulturen anzuknüpfen zu (John Snow: These Mountains Are Our Sacred Places 1977, Beverly Hungry Wolf: The Ways of My Grandmothers, 1980). Dabei spielten autobiographische Ansätze eine wichtige Rolle (Rita Joe: Song of Rita Joe. Autobiography of a Mi'kmaq Poet, 1996).

Mesoamerika

Mesoamerika, die Region mit einer weit zurückreichenden Schrifttradition, nahm sowohl spanische als auch Mayatraditionen auf, wie sie sich etwa in den Inschriften des Herrschers von Palenque, K'inich Janaab' Pakal (615 - 683), im Tempel der Inschriften erhalten haben.46 Dabei ist die Verbindung von Text und Abbildung sehr eng, ähnlich wie in den vier erhaltenen Maya-Codices, die ab dem 5. Jahrhundert auf der Innenseite bearbeiteter Baumrinde, vor allem von der Feigenart Ficus glabrata, geschrieben wurden. Unter ihnen gilt der Codex Dresdensis (1. Hälfte 13. Jahrhundert) als wichtigster.